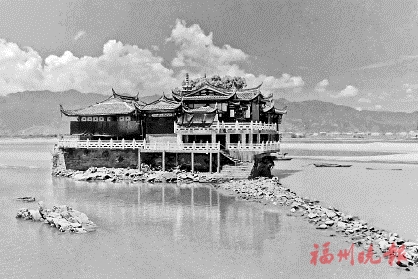

金山寺

金山寺,位于洪塘閩江支流烏龍江上,歷史悠久,文化底蘊深厚。有人說金山寺始建于宋代,也有人認為始建年代不詳,如《閩江金山志》說:“金山之有塔擬于鎮江,故曰金山塔,其寺之始創,志乘未詳何代。”今人談到金山寺多談及金山八景,又叫洪塘八景,而談及古跡的則很少。

金山八景

金山八景分別是“洪塘古渡”“石倉秋煙”“半洲漁火”“云程石塔”“環峰夜月”“旗麓斜陽”,其中有兩個景,有人說是“妙峰鐘聲”和“巴山風帆”,也有人說是“妙高鐘聲”和“岊(音為jié,意為‘山角落’)水風帆”。

金山八景有詩可資參考:“撐船來接郎,郎今歸何晚,江水深且寒,共載月光返(洪塘古渡);當年盛風騷,今日傷煙雨,老樹大十圍,應識前朝主(石倉秋煙);明月僧倚樓,鐘聲帶霜意,夜半到客船,疑是寒山寺(妙高鐘聲);雨歇暮潮平,半洲集魚舸,將星久已沉,僅剩寒江火(半洲漁火);云程古浮圖,題名知幾許,塔玲愴前朝,風前如自語(云程石塔);布帆去如飛,日暮江風急,古城雖已墟,猶指懷安邑(岊水風帆,筆者注:經查‘岊’字福州有使用先例,如亭江鎮東岐村,村后溪流就叫岊溪);昔覽避此間,偽學遭禁錮,往事久逝波,山月仍如故(環峰夜月);落日照大旗,明霞散余綺,乃知造化工,渲染千峰指(旗麓斜陽)”。

金山八景詩詞透出濃郁的人文氣息。如今,金山寺周邊環境已經發生了翻天覆地的變化,金山八景也已舊貌換新顏。

金山十三古跡

“扁舟訪古來洪塘,金山宛在江中央;盡日鼓枻窮洲島,搜剔遺跡憂難詳。礁名金鎖沉江底,漁者金牛尤渺茫(金鎖礁);或云山底有古洞,白黿(yuán)下鎮巢穴藏(白黿洞)。右側有巖劈雷斧,石刻殘缺蒼苔荒(雷斧巖);釣鱸磯與浣衣石,足與游客供徜徉(釣鱸磯、澣衣碪)。左有跨虹矼突兀,想見當年擎石梁(踏虹矼);前頭更有醉魚石,通靈直可通文昌。即今科第成夢想,石君長此潛江鄉(醉魚石);縱有龍頭峽尚在,登龍無分難為祥(龍頭峽)。又傳前朝寺樓圮,古鐘下墜江灣旁;頗同周鼎入泗水,或能風浪鳴鏗鏘(落鐘灣)。每逢甲歲蘆汀現,尋常但見煙水蒼(蘆花汀);況復八卦堦已廢,徒教攬勝神傍偟(八卦堦)。獨有放生崖崪峍,字大如斗遙可望(放生崖);忠節天枰樓何在,古樹今亦傾風霜(天枰榕)”。讀罷《訪金山十三古跡歌》,難免有一股尋找古跡的沖動,它們在哪里呢?

據《閩江金山志》記載,“金鎖礁,在金山旁有巨石,長丈許,狀如金鎖,故江亦以此名。然石沉江底,必天旱水淺乃得見。白黿洞,在金山下,相傳舊有白黿居其中,每出輒風浪大作,或云,后有異僧墜鈸鎮之,遂不復出。雷斧巖,在金山右有石崪峍壁立,傳為雷斧所劈,尚有裂痕,巖腹有昔人題刻,字半漫滅莫辨。釣鱸磯,在金山前,甃石魏然,下臨回洑,榕影倒映,游魚聚焉,居人每于此處綸輒得鱸鱖之屬。澣衣碪,在金山后泊舟處,有石如碪,臨流蕩漾,上已游人,到寺輒于石上澣衣濯足,以祓不祥。踏虹矼,在金山左,有磐石數堆,水落則見,明時石橋即架其上,后橋毀而石仍在,故以跨虹名焉。醉魚石,在金山前里許江旁,有石狀如魚,俗稱石魚,常為泥沙所掩,現則占洪中科第之兆。落鐘灣,在金山前數十武(注:原文如此,‘武’不知是否為‘丈’之誤),昔時洪水鐘樓圮,有大鐘為水所蕩,至于其處,埋入土中,漁者入水尚捫得其鈕。龍頭峽,在金山后岸麓,有石露水上,昂然厥狀,頗類龍首,昔人競渡,舟泊其處,常登其上,謂之登龍云。蘆花汀,在金山后二里許,漁者云,每甲歲江中常浮小汀,如半月多生。八卦堦,在金山麓,相傳古時八面甃石為堦,以象八卦,年久崩壞,后人修筑,取于省費,今袛存前后二堦而已。放生崖,在金山雷斧巖旁,石上鐫祝延放生四字,大徑尺,曹能始先生有金山塔放生湖紀事詩,即其處也。天枰榕,在金山水際,其樹兩章古干輪囷蔭及數畝,明曹學佺搆天枰樓其上,仿古巢居意也,今樹萎莫詳所在”。

從該志的記載中,我們知道有的古跡在修志當年就已經消失,如今不知還有多少古跡保存下來。有關部門或感興趣的朋友不妨據此線索前往探究,期待早日發現它們,并及時采取措施加以開發保護。