記者 劉玉純/文/攝/圖

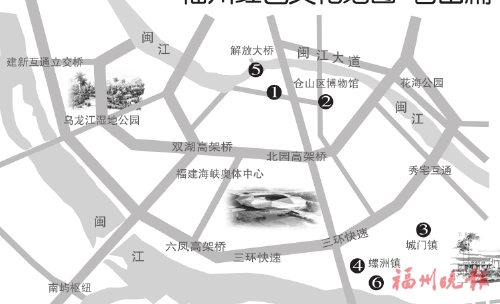

倉山區(qū)地處福州城區(qū)南部,人杰地靈,英才輩出,富有革命傳統(tǒng)。目前,轄區(qū)內(nèi)保存著中共福州中心市委機(jī)關(guān)舊址、鄭震霆抗日救亡夜校舊址、中共閩江工委白云寺會(huì)議舊址、中共福建省委螺洲聯(lián)絡(luò)站舊址、解放大橋戰(zhàn)斗舊址、吳石故居等紅色史跡地。

中共福州中心市委機(jī)關(guān)舊址。

佛寺巷:中共福州中心市委機(jī)關(guān)舊址

中共福州中心市委機(jī)關(guān)舊址,位于倉山區(qū)倉前街道佛寺巷13號(hào)。1932年初,市委書記陶鑄、秘書曾志等住在天安寺旁的佛寺巷13號(hào),此處即成為中共福州中心市委機(jī)關(guān)。

當(dāng)時(shí),日貨涌進(jìn)福州,已泛濫成災(zāi)。中共福州中心市委發(fā)動(dòng)群眾,開展以“肅清劣貨”為中心的抗日救亡運(yùn)動(dòng)。同年11月10日,中共黨員、肅劣會(huì)黨團(tuán)成員鄭維新等6人作為群眾代表,要求國(guó)民黨軍警釋放被捕的肅劣會(huì)成員。鄭維新當(dāng)場(chǎng)遇害,其他5名代表也被捕。11月11日,中共福州中心市委和團(tuán)市委發(fā)表《為國(guó)民黨屠殺民眾反日領(lǐng)袖鄭維新同志告民眾書》,揭露反動(dòng)當(dāng)局罪行。

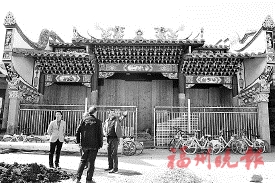

高湖村鄭氏祠堂。

高湖村:鄭震霆抗日救亡夜校舊址

鄭震霆抗日救亡夜校舊址,位于倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)高湖村鄭氏祠堂。

1937年,抗戰(zhàn)全面爆發(fā)后,中共黨員鄭震霆等人發(fā)起組織福州青年抗敵宣傳工作團(tuán),積極開展抗日宣傳活動(dòng)。鄭震霆回到家鄉(xiāng)高湖村,在鄭氏祠堂開辦夜校,中共黨員林白、何友恭、林永貞等人經(jīng)常到夜校講課,宣傳抗日救亡。后來,夜校擴(kuò)大到與鄭氏祠堂一墻之隔的茭湖小學(xué)(后改為高湖小學(xué)),鄭挺、李鐵、盧懋渠都曾來夜校講課。

白云寺會(huì)議舊址。

白云村:中共閩江工委白云寺會(huì)議舊址

中共閩江工委白云寺會(huì)議舊址,位于倉山區(qū)城門鎮(zhèn)白云村城山自然村。

1946年2月,中共閩江特委派顧敏(即張樹雄)、陳本湜等三位同志以香客身份到白云寺燒香,暗中發(fā)展地下黨員,成立中共三角埕地下支部,隨后由中共閩江工委南門區(qū)委書記吳克俊(即林克俊)帶領(lǐng)中共閩江工委其他領(lǐng)導(dǎo)到白云寺駐點(diǎn)發(fā)展地下黨組織。

中共閩江工委白云寺會(huì)議舊址建筑面積240平方米,原址上世紀(jì)30年代建成,上世紀(jì)90年代末重修。

中共福建省委螺洲聯(lián)絡(luò)站舊址。

中共福建省委螺洲聯(lián)絡(luò)站舊址

中共福建省委螺洲聯(lián)絡(luò)站舊址,位于倉山區(qū)螺洲鎮(zhèn)店前村祠堂前4號(hào)。

1946年初,時(shí)任中共福州第二市委書記的陳振先在螺洲陳耀鏗家建立聯(lián)絡(luò)站。中共閩中特委成立后,又成為特委的聯(lián)絡(luò)站。經(jīng)過考察,陳振先于當(dāng)年5月發(fā)展陳耀鏗為中共黨員。同年,該站成為中共福建省委聯(lián)絡(luò)站。中共福建省委和中共福州市委的領(lǐng)導(dǎo)曾經(jīng)在此開會(huì),聯(lián)絡(luò)地下黨同志,開展地下革命活動(dòng)。

解放大橋戰(zhàn)斗舊址。

閩江兩岸:

解放大橋戰(zhàn)斗舊址

解放大橋原名萬壽橋,跨越閩江,連接臺(tái)江、倉山兩區(qū)。

1949年7月,中國(guó)人民解放軍第三野戰(zhàn)軍第十兵團(tuán)由葉飛指揮,分兵三路直取福州。8月17日,中路28軍由朱紹清率領(lǐng)82師和83師于17日5時(shí)先后攻入福州。82師245團(tuán)首先攻入城內(nèi),繼續(xù)沿中正路(今八一七路)向臺(tái)江推進(jìn)至萬壽橋。

為阻止人民解放軍過江,掩護(hù)其主力撤退,國(guó)民黨軍以一個(gè)團(tuán)的兵力固守大橋。解放軍進(jìn)攻受阻,后組織幾十人組成突擊隊(duì)強(qiáng)行攻擊成功,守橋的國(guó)民黨兵悉數(shù)舉手投降。1949年后,為紀(jì)念解放軍沖過此橋,追擊南逃國(guó)民黨軍隊(duì),將此橋改名為“解放大橋”。

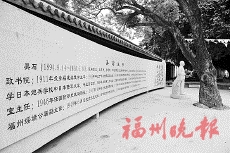

吳石將軍故居廣場(chǎng)。

吳厝村:

吳石將軍故居

吳石故居,位于倉山區(qū)螺洲鎮(zhèn)吳厝村吳厝江墘埕1號(hào)。

吳石(1894~1950),福州人,1928年赴日本留學(xué)。1934年回國(guó)后,歷任第四戰(zhàn)區(qū)參謀長(zhǎng)、國(guó)防部史政局局長(zhǎng)、福州綏靖公署副主任、國(guó)防部參謀次長(zhǎng)等,1941年晉升陸軍中將。1947年4月起,吳石開始為我黨工作。1950年,因中共臺(tái)灣省工委遭嚴(yán)重破壞,受牽連被捕,同年6月10日在臺(tái)北遇害,為國(guó)捐軀。