編者按:

“茍利國家生死以,豈因禍福避趨之。”林則徐是中國近代杰出的政治家、思想家,世界禁毒先驅,近代中國“開眼看世界第一人”。

9歲能文,14歲中秀才,27歲中進士,兩任欽差大臣,五任地方總督,歷官十四省,為官三十余年,林則徐為國家和百姓奉獻了一生。

今年是林則徐誕辰240周年,《閩人智慧·福州系列》特別推出紀念林則徐誕辰主題策劃,與讀者共同重溫這位民族英雄偉大的一生,感受堅貞不渝的愛國主義精神和氣貫長虹的民族正氣。

以雷霆手段銷煙抗英捍衛民族氣節

以開放之眼照亮千古未有之變局

《閩人智慧·福州系列》

和你一起重走

林則徐的披荊斬棘之路

若鴉片一日未絕,本大臣一日不回!

清朝中期,鴉片煙毒彌漫著整個華夏大地,貽害民生。在當時,朝廷官員們對待鴉片的立場,分為強烈主張禁煙的嚴禁派和反對禁煙的弛禁派。

1833-1839年中國的鴉片貿易 圖源:中國禁毒

兩派之間爭論不斷,道光帝的態度也搖擺不定。

林則徐早在湖廣總督任上就意識到了鴉片的流毒,作為禁煙主張身體力行的擁護者,他滿懷義憤提筆寫下奏折:“若猶泄泄視之,是使數十年之后,中原幾無可以御敵之兵,且無可以充餉之銀。”

節選自《湖廣奏稿卷五·錢票無甚關礙宜重禁吃煙以杜弊源片》。圖源:福建省圖書館

他一針見血指出,鴉片的危害已影響民族存亡。

這番肺腑之言讓道光皇帝頗為動容,詔令林則徐晉京入覲,其后連續八天八次召見林則徐。

在第五次召見時,道光帝任命林則徐為欽差大臣赴廣東查禁鴉片。從這次召見起,林則徐被賜坐肩輿入內,這是道光帝給予臣子的極高禮遇。

1839年3月,林則徐到任廣州,立即查敵情、發公告、下諭帖、繳煙土、抓煙販,以雷霆之勢打擊了鴉片販子的囂張氣焰。

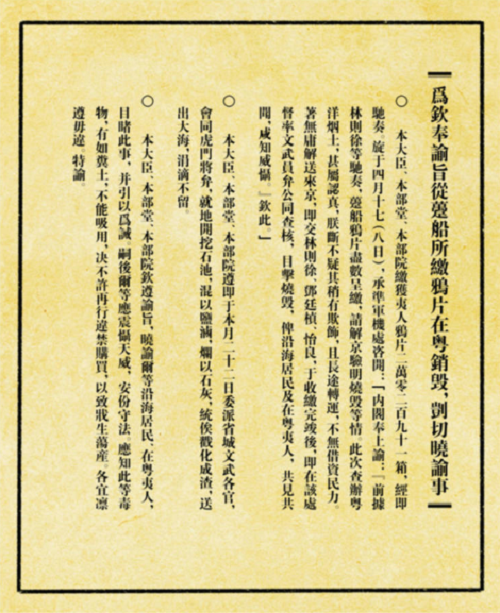

1839年5月31日,欽差大臣林則徐與兩廣總督鄧廷楨、廣東巡撫怡良會銜發布《虎門銷煙告示》。圖源:中國禁毒

他在給外國煙商的《諭各國夷人呈繳煙土稿》中,寫下那句后來名垂青史的狠話:“若鴉片一日未絕,本大臣一日不回!”

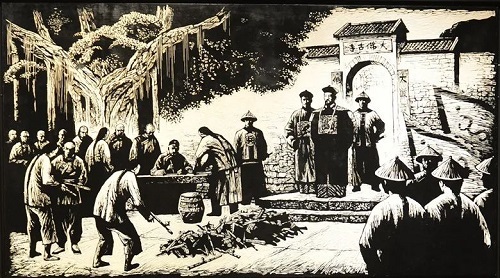

林則徐在大佛寺收繳煙土煙槍。圖源:中國禁毒

6月3日至25日,歷時23天,虎門海灘,繳獲的兩萬多箱、237萬斤鴉片被當眾銷毀,震驚了整個世界,也震懾了虎視眈眈的外國列強,向世界表明了中國人禁煙和反對外來侵略的決心,在國際禁毒史上樹立起了一座豐碑。

開眼看世界第一人

作為晚清“經世致用”思想的集大成者,林則徐的思想與實踐開始影響到越來越多的人。

在廣州期間,他突破“天朝”禁區,主動“探訪夷情”,組建翻譯班底,選譯外國報紙、書籍,所得外情不少,撕開封閉帝國的第一道縫隙。

他注重收集英國情報,統計英國遠銷我國的鴉片數量,與當時英國國會檔案資料數據非常接近,成為勒令洋商上繳鴉片的根據之一。

他具備全球視野,除了英國的情況,還搜集了歐洲各大國及美國的信息。其主持編纂的《四洲志》,是中國第一部相對完整、比較系統的世界地理志書。

《四洲志》 圖源:林則徐紀念館

禁煙不久后,林則徐面臨的形勢迅速惡化起來。

1840年,英國為了打壓林則徐強勢禁毒,繼續維護他們鴉片走私的利益,發動了鴉片戰爭。面對英國的堅船利炮,林則徐購置西洋火炮、戰船,加強軍備,整頓海防。

然而,鴉片戰爭爆發后不久,林則徐被道光帝以“誤國病民、辦理不善”的罪名革職查辦,遣戍新疆伊犁“效力贖罪”。

1841年6月,林則徐途經江蘇鎮江,老朋友魏源趕來與他見面,并朝夕深談。這次會面,林則徐將自己在廣州時組織人手翻譯的《四洲志》《澳門月報》和《粵東奏稿》等資料交給魏源,希望他以此為基礎,編纂一部世界概覽,以喚醒國人,挽救危亡。

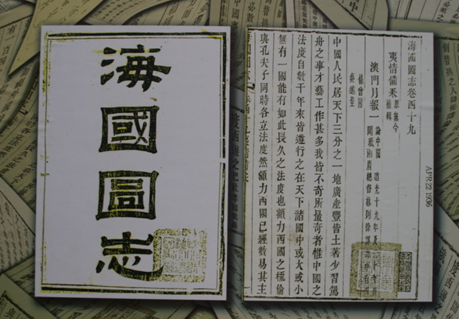

魏源欣然答應,1842年寫成50卷的《海國圖志》,幾經增補,1852年成書一百卷。這是中國近代第一部系統介紹世界歷史地理的巨著。

《海國圖志》圖源:福州市林則徐紀念館

在《海國圖志》的序言中,魏源首次明確提出“師夷長技以制夷”的主張,這本書對此后清政府的洋務運動和日本明治維新都產生了深遠的影響。

隨著近代史學的發展,梁啟超在《中國近三百年學術史》《清代學術概論》等著作中,進一步強調林則徐在“打破閉關”“認識西方”上的開創性。他指出,林則徐之前,中國士大夫“昧于世界大勢”,而林則徐“始講求外國情形,為‘開眼看世界’之起點”。

錢穆、蔣廷黻等史學家均認為,林則徐的翻譯西書、編纂《四洲志》等行為,是中國從“封閉”走向“開放認知世界”的標志性事件。林則徐是開眼看世界第一人成為史學界共識。

“茍利國家生死以,豈因禍福避趨之”出自林則徐詩作《赴戍登程口占示家人》其二。他借詩句抒發愛國之志:只要是對國家有利的事,定會全力以赴,并不會因為個人的榮辱福禍而避禍趨福。

福州市林則徐紀念館內的御賜石碑 圖源:福建紀檢監察

1995年6月,時任福建省委常委、福州市委書記習近平出席林則徐銅像揭幕儀式,動情地說:“今天我們故鄉人民豎立起林則徐銅像,就是為了激勵自己,教育后人,讓在林則徐身上體現出來的中華民族的偉大精神,永遠發揚光大。”

福州白湖亭林則徐銅像 圖源:僑號

來源:福建日報社全媒體傳播中心、“閩人智慧”編輯部、福州日報社